加齢性変化により、目の上が落ち窪んできた、頬がこけてきた、目の下にくまができるようになった等、皮下のボリュームの低下によって加齢が進んだように見えてしまいます。

このような皮下脂肪が減少した箇所にご自分の脂肪幹細胞を含む脂肪を移植すると、ある程度脂肪細胞の定着が起こり、お顔がふっくらします。

形成外科医の技術のひとつに組織の移植があります。皮膚移植、軟骨移植、骨移植、そして脂肪移植が代表的なものです。

脂肪移植は脊髄の手術の際の神経の保護や、高齢者の尿漏れの際に尿道の周囲に脂肪注入するなどの利用が行われています。

注入脂肪の生着

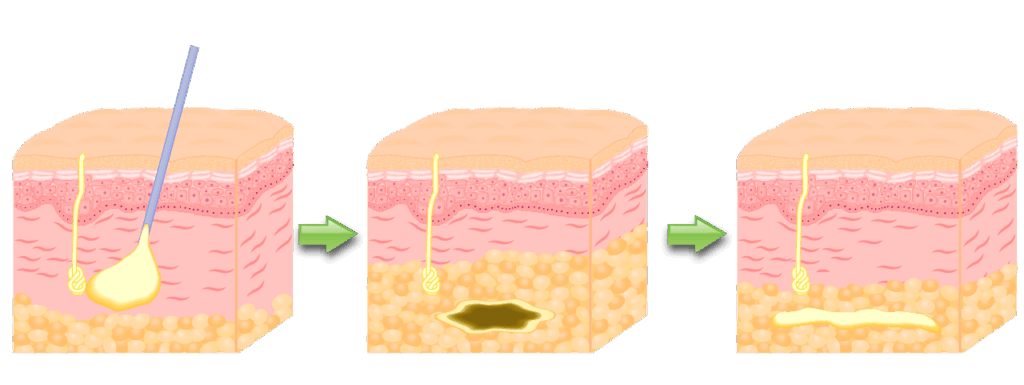

体の組織はその細胞一つ一つに毛細血管からの血流により、酸素と栄養分を補給され生きています。

では何故、毛細血管が断ち切られ取り出された脂肪細胞が移植され生きるのでしょうか?

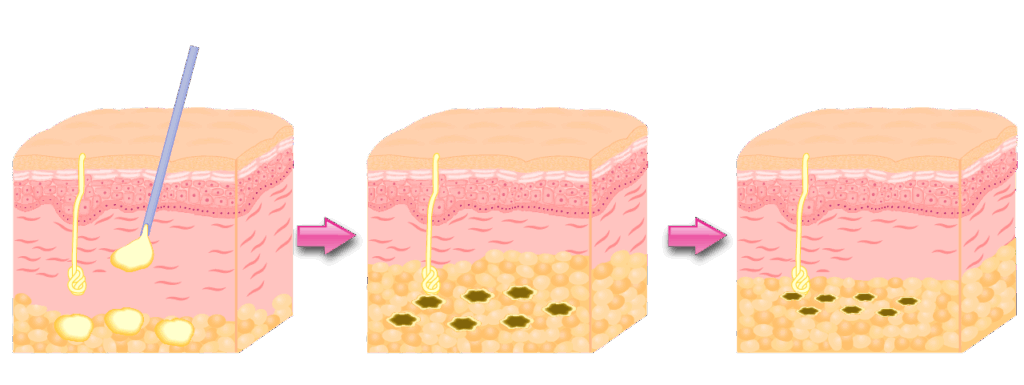

移植された脂肪の塊(脂肪注入された所)は、周りが自分の組織であれば、数日で毛細血管が新生されます。なんとか生き残った脂肪組織は、新生された血管により再びその場所で生きることができるのです。

しかし、移植脂肪の塊の中心部は血管からの栄養も無く壊死に至ります。

ですから、かなりの移植脂肪は吸収されてしまいます。

従来の脂肪注入理論では、全く定着せず100%吸収されるといわれていたわけですから、20%の定着でも上出来といえましょう。

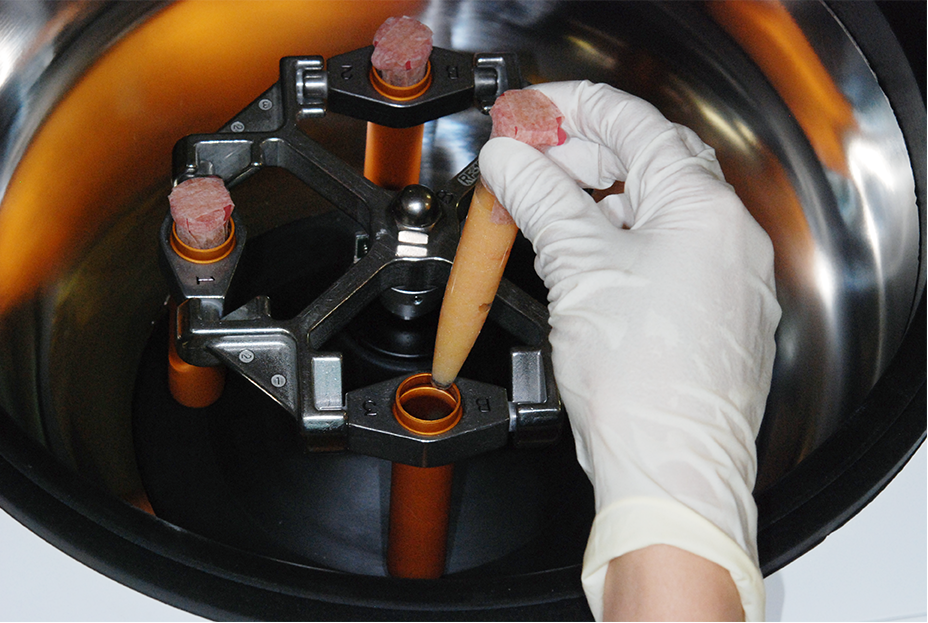

高濃度脂肪注入

脂肪幹細胞の研究が進み、脂肪幹細胞をより高濃度にすることにより、定着率や移植脂肪の質の向上がみられるといわれています。

滅スピッシに入れる

▶︎